|

Fino al nulla

Massimo Carboni, Docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze

[... estratto]

La pratica artistica è un’anomalia organizzata. E disciplinata in linguaggio. Al

di fuori di questo, ci sono solo le chiacchiere sulla “creatività”. Il lavoro di

Paolo Monti gira costantemente -e ormai da tempo- attorno a questa evidenza e a

questa consapevolezza, attraverso il filtro (e il codice) di una strumentazione

che va dalla più prosaica manualità fino alla più sofisticata apparecchiatura

scientifico-tecnologica. Forse è proprio per questo che esso si propone come

fulcro catalizzatore (o dispersore?) di una serie di riferimenti, problematiche

e questioni spartite su due versanti operativi e concettuali strettamente

interconnessi.

Da un lato, il lavoro sul danaro, dunque sul feticismo del Valore: desiderio non

della cosa, ma del desiderio stesso. Vertigine dell’astrazione più completa,

della virtualità più disincarnata e nello stesso tempo più fattualmente operante

che possa darsi. Ed il percorso teorico-concettuale va da Marx a Simmel. Monti

prende dunque ad oggetto, concettualmente e materialmente, il danaro: figura

dello stesso e insieme dell’altro, vertigine del Valore, mitologia del Mito. Ma

quali sono gli elementi messi in gioco? <<Il valore di scambio della merce, in

quanto esistenza particolare accanto alla merce stessa>>, scrive Marx nei

Grundrisse, <<è denaro; è la forma in cui tutte le merci si equivalgono, si

confrontano, si misurano; è ciò in cui tutte le merci si dissolvono, ciò che si

dissolve in tutte le merci>>. Il lavoro di Paolo Monti sembra essere allo stesso

tempo la parafrasi ed il rovesciamento letterali della tesi marxiana. Il denaro

non è infatti assunto come forma o mezzo e quindi come equivalente generale, ma

come materia sottoposta ad un processo di deperibilità: si dissolve non nella

merce, ma in se stesso. Il segno astratto regredisce a dato concreto, fisico, a

presenza (temporanea). Il denaro non è per sua natura una merce dotata di valore

intrinseco, la sua qualità consiste esclusivamente nella sua quantità. Monti

materializza il valore astratto, il fantasma; rovescia il processo che porta

all’esclusione della merce assunta come danaro e quindi al costituirsi

dell’equivalente generale, riconducendolo alla sua condizione iniziale di

materia-oggetto con un suo estremo, residuo valore d’uso. In un tempo x, la

banconota aggredita dagli acidi si dissolverà, non ne resterà più alcuna

traccia. “Il tempo è danaro”, si dice. Qui è il danaro che è tempo. Fino alla

totale entropia, fino al consumo finale, fino al nulla.

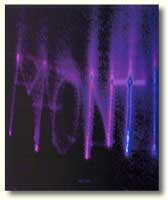

Dall’altro lato, c’è il versante del lavoro di Monti più esplicitamente aderente

a procedure scientifico-epistemologiche, concentrato su una dimensione

ipertecnologica e fondamentalmente radicato nei principi della percezione

sensibile e negli interrogativi da essa sollevati intorno ai rapporti tra

soggetto e oggetto, identità e alterità. Che poi l’ “oggetto” sia in realtà un

mondo, un orizzonte di senso, e che dunque prenda vita un’esperienza etica, è

altro discorso. Fatto sta che è l’Altro che ci costituisce; senza dimenticare

che ovviamente noi stessi siamo altri per gli altri. Senza tale distanza non può

originarsi alcuna prossimità.

Tutte queste cose sono note. Qui vengono richiamate in termini molto sintetici

soltanto perché hanno a che fare -forse più di quanto a prima vista non potrebbe

apparire- con il lavoro più sofisticatamente tecnologico di Paolo Monti. I temi

sono appunto quelli tra identità e alterità, tra soggetto ed oggetto: con i loro

reciproci scambi e slittamenti, con i labirinti cognitivi che li legano l’un

l’altro. Una pratica interattiva dove è lo spettatore che fa sì che l’opera in

quanto tale si manifesti.

Nel lavoro di Paolo Monti certamente si dà, si offre, il “meraviglioso”, il

thaumazein (iper) tecnologico: a vari livelli di potenza e di seduzione, ma

indubitabilmente si dà. Il fatto è che i processi tecnologici (su base fisica o

chimica) sono semplicemente mostrati, senza nessuna elaborazione particolarmente

intrusiva da parte dell’artista. Monti non è alla ricerca del lato

“immaginativo”, “estetico” della Tecnica; non v’è in lui alcuna patetica pretesa

ideologica di “riscattare” umanisticamente la Tecnica fornendole “poesia” o

“creatività”. Qui la tecnologia è utilizzata in modo che essa produca

autonomamente, spontaneamente il proprio thaumazein. Ma perché ciò

accada, bisogna -con memoria duchampiana- “metterla in posizione”. E questo solo

un artista può farlo.

Massimo

Carboni, Docente di Estetica alla Facoltà di Beni Artistici e Culturali

dell'Università della Tuscia di Viterbo e all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Massimo

Carboni, Docente di Estetica alla Facoltà di Beni Artistici e Culturali

dell'Università della Tuscia di Viterbo e all'Accademia di Belle Arti di Firenze.

... estratto da "Fino al nulla"

in "Paolo Monti" (Musis,

1998) - ISBN 88-87054-01-0,

presente nella raccolta di testi prodotti per la personale di Paolo

Monti, Vierdimensional², Konstanz (D), 2001.

|