|

Bis zum Nichts

Massimo Carboni, Dozent für

Ästhetik, Akademie der Schönen Künste Florenz

- Auszug -

Künstlerische Praxis ist organisierte Anomalie. Sie ist sprachlich

diszipliniert. Jenseits davon gibt es nur Geschwätz über „Kreativität“. Die

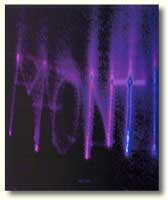

Arbeit von Paolo Monti umkreist beständig – und schon seit einiger Zeit – diese

Evidenz und dieses Bewusstsein mittels eines instrumentellen Filters (und eines

Codes), der von der prosaischsten Handfertigkeit bis zur hochgezüchtetsten

wissenschaftlich-technologischen Apparatur reicht. Vielleicht erscheint er

gerade deshalb als katalytischer Drehpunkt (oder Verteiler?) einer Reihe von

Bezügen, fundamentalen Problemen und Fragen, die sich auf zwei getrennte, aber

eng miteinander verknüpfte, konzeptuelle und operative Bahnen verteilen.

Auf der einen Seite die Arbeit über das Geld, und daher über den Fetischismus

des Wertes: Verlangen nicht nach der Sache, sondern nach dem Verlangen selbst.

Schwindlige Höhen der vollständigsten Abstraktion, der fleischlosesten

Virtualität und gleichzeitig der größtmöglichen faktischen Operativität. Der

theoretisch-konzeptuelle Bogen reicht von Marx bis Simmel. Monti nimmt sich also

konzeptionell und materialisch das Geld zum Gestaltungsobjekt: Figur seiner

selbst und gleichzeitig des Anderen, höchster Wertausdruck, Mythologie des

Mythos. Aber welche Elemente werden ins Spiel gebracht?

<<Der Tauschwert der Ware, als besondere Existenz neben der Ware selbst>>,

schreibt Marx in den Grundrissen, <<ist Geld; ist die Form, in welcher alle

Waren gleichwertig sind, sich konfrontieren und sich messen; ist das, worin sich

alle Waren auflösen, das, was sich selbst in allen Waren auflöst.>> Die Arbeit

von Paolo Monti scheint gleichzeitig die Paraphrasierung und die wörtliche

Umkehrung der marxistischen These zu sein. Das Geld wird tatsächlich nicht als

Form oder Mittel und folglich als allgemeines Äquivalent angenommen, sondern

wird als Material einem Verfallsprozess unterworfen: es lösst sich nicht in der

Ware auf, sondern in sich selbst. Das abstrakte Zeichen regrediert zu konkreter

Tatsächlichkeit, Gestalt, (zeitlicher) Gegenwart. Geld ist seiner Natur nach

keine Ware mit intrinsischem Wert, seine Qualität besteht exklusiv in seiner

Quantität. Monti materialisiert den abstrakten Wert, das Phantasma; er kehrt den

Prozess um, welcher zum Auschluss der Ware führt, die als Geld fungiert, und

daher zur Bildung des allgemeinen Äquivalentes führt. Dabei wird die Ware auf

den ursprünglichen Material-Objekt-Zustand mit seinem extremen, residuellen

Gebrauchswert zurückgeführt. Zum Zeitpunkt x, wird sich die Banknote unter der

Attacke von Säuren spurlos auflösen. „Zeit ist Geld“ sagt man. Hier ist es das

Geld, welches Zeit ist. Bis zum Erreichen der totalen Entropie, bis zum finalen

Konsum, bis zum Nichts.

Andererseits, gibt es im Schaffen Montis viel spezifischere Anlehnungen an

naturwissenschaftlich-erkenntnistheoretische Verfahren, die sich auf eine

hyper-technologische Dimension konzentrieren und fundamental verwurzelt sind in

den Prinzipien der sinnlichen Wahrnehmung und in den von ihr aufgeworfenen

Fragestellungen zu den Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt, und zwischen

Identität und Alterität. Dass schliesslich das „Objekt“ in Wahrheit eine Welt

ist, ein Sinn-Horizont, und dass deshalb eine ethische Erfahrung entsteht, steht

auf einem anderen Blatt. Tatsächlich ist es der Andere, welcher uns

konstituiert; ohne zu vergessen, dass offensichtlich wir selbst die Anderen für

die Anderen sind. Ohne solche Distanz kann keine Nähe entstehen.

Alle diese Dinge sind wohl bekannt. Hier werden sie in sehr synthetischen

Termini nur deshalb in Erinnerung gerufen, weil sie – noch mehr als es beim

ersten Hinsehen scheinen mag – etwas mit der hochentwickelten technologischen

Arbeit von Paolo Monti zu tun haben. Die Themen sind genau jene der Beziehung

zwischen Identität und Alterität, zwischen Subjekt und Objekt: mit ihrem

reziproken Austausch und Abweichen, mit ihren kognitiven Labyrinthen, die einen

an den anderen binden. Eine interaktive Praxis, in der der Betrachter die

Manifestation des Werkes als solche möglich macht.

Gewiss, in der Arbeit von Paolo Monti offenbart sich das “Wunderbare”, das

(hyper) technologische thaumazein: zwar auf verschiedenen Ebenen der Macht und

der Verführung, aber es offenbart sich zweifellos. Tatsächlich werden die

technologischen Prozesse (basierend auf Physik und Chemie) einfach gezeigt, ohne

eine besonders eindringliche Bearbeitung seitens des Künstlers. Monti ist nicht

auf der Suche nach der „immaginativen“ oder „ästhetischen“ Seite der Technik; es

gibt bei ihm keinerlei pathetische Anmassung ideologischer Natur, die Technik

humanistisch „zu erlösen“ durch Nachweis ihrer „Poesie“ oder „Kreativität“. Hier

wird die Technologie in einer Weise genutzt, durch die sie autonom und spontan

das eigentliche thaumazein produziert. Damit das aber auch zustande kommt, ist

es nötig, sie – mit Duchampschem Gedächtnis – „in Stellung zu bringen“. Und das

kann nur ein Künstler leisten.

Massimo Carboni, Professor für Ästhetik an der Fakultät für Kunst und

Kultur der Universität Tuscia in Viterbo und der Accademia di Belle Arti in

Florenz, Italien. Massimo Carboni, Professor für Ästhetik an der Fakultät für Kunst und

Kultur der Universität Tuscia in Viterbo und der Accademia di Belle Arti in

Florenz, Italien.

Auszug aus:

“Bis zum Nichts” /

“Until Nothingness”

/ „Fino

al nulla“ in Paolo Monti (Musis, 1998) -

ISBN 88-87054-01-0, in der vorliegenden Textsammlung produziert für die

personale Kunstausstellung von Paolo Monti,

Vierdimensional², Konstanz (D), 2001. |