Paolo

Monti Bibliografia

Archivio ▪ 1992 |

- Invito Italiano -

ACQUE TECNOLOGICHE

Come talent scout ho cercato di privilegiare non tanto la data

anagrafica, ma senz’altro, per almeno due dei tre artisti che

presento, l’inedito dei lavori e soprattutto il carattere aspro e

forte di una situazione che curiosamente si delinea come una

tendenza compatta alla quale ancora non saprei dare né un nome né

un’etichetta.

Per spiegare il carattere e il timbro di tale situazione non riesco

a non partire da molto lontano, a ritroso nel tempo, riprendendo una

domanda che spesso, negli anni 60, si pose il russo Koyre, ovvero

come mai il “macchinismo” non è nato venti secoli prima in Grecia,

dove a sostenerlo ci sarebbero stati sia le nozioni che le

possibilità. A questa domanda lo stesso Koyre rispose affermando che

la Grecia non ha costruito una vera tecnologia perché essa non ha

elaborato la fisica. E ancora che la stessa era filosoficamente

incapace di elaborare la fisica in quanto questa scienza è lo studio

dei fenomeni grazie alle nozioni matematiche ad algebriche; essa

corrisponde quindi alla verifica di una struttura

matematico-geometrica presente in natura. Dire ciò equivaleva per i

greci all’affermare che non esisteva proprio quella dualità tra

sfera celeste e terrestre, tra ordine superiore e ordine inferiore,

dualità che sosteneva in gran parte l’impalcatura del pensiero

greco.

Nell’esempio più eclatante di una simile idiosincrasia, in Platone

che fa della matematica la scienza per eccellenza, gli oggetti della

geometria possiedono una realtà più alta di quella del mondo

naturale, più consona alla natura celeste dell’intelletto.

Nell’universo plutoniano l’intelletto nulla ha a che fare con le

cose del mondo sensibile, con la materia, se non attraverso la

mediazione della ragione. Anche Aristotele si schierò a favore di

questo dualismo, non riconoscendo esistenza di ordine e di ciclicità

nella realtà. Tale scissione causò quindi solo lo sviluppo delle

scienze astronomiche concependo la possibilità che i movimenti delle

sfere e degli astri fossero conformi alle leggi della geometria,

indicando quella “perfezione celeste” che passò poi in eredità al

medioevo occidentale.

Come disse Lucien Febvre l’uomo medievale, come quello antico,

poteva eseguire forse dei calcoli astronomici ma non sapeva

calcolare nell’esperienza comune, era privo del linguaggio numerale

e aritmetico.

L’uso delle cifre Gobar, o cosiddette cifre arabe, si diffuse

infatti esclusivamente nei calendari per ecclesiastici, negli

almanacchi per astrologi e medici, o tra i grossi mercanti; il mondo

comune utilizzava ancora le minuscole romane, con le quali era

impossibile fare qualsiasi operazione scritta, visto che un’unità

decimale può arrivare a coprire anche quattro colonne, come nel caso

del numero VIII.

Così nella scienza la tecnologia e la fisica appaiono nel momento

stesso in cui la teoria si converte in azione è l’intelligenza

teorica alla realtà. Il punto di congiunzione parte forse proprio da

Galileo e continua in un’ottica ancora umanistica fino a Descartes,

che concepisce il progresso come ciò che rende l’uomo “maestro e

possessore della natura”.

Nell’arte è chiaro che tutto ciò diviene molto relativo, ma è

significativo che l’intento primario sia stato comunque sempre

quello di una tensione o un incontro, se non tra sfera celeste e

sfera terrestre, dell’identità soggettiva dell’uomo come artefice

con la perfezione e l’ignoto di Dio nel fare stesso dell’azione

creatrice.

E se il manierismo ha potuto incarnare il massimo momento di

dissolvenza di questa tensione, in misura spaziale attraverso il

decentramento prospettico, in misura temporale attraverso

l’assemblaggio di momenti diversi come punti di vista differenti;

pure con lo strumento allegorico componeva una definizione in res

del presente. Al punto che il passaggio al barocco non ha

rappresentato delle scosse visive così radicali, almeno a mio

parere, o per lo meno, proprio questo attimo presente, derivato in

qualche modo dal manierismo, ha potuto ricucire la divaricazione,

questa deriva dei continenti, nel concetto stesso dell’immanenza

come dimostrazione dell’esistere.

Ma al di là dello sforzo di illustrare l’esistenza di Dio del

barocco, ciò che risulterà significativo sarà la discesa della

teoria nella prassi? Sarà come il clic di un formidabile meccanismo

che grazie ad un contatto di natura elettrica si mette in moto? Al

presente, il tempo del manierismo, il barocco aggiunge lo spazio

della alta ed ecco che automaticamente il progetto scientifico

moderno si mette in moto.

Questa possibilità, questo incontro tra spazio e tempo nel presente

della visione ha senz’altro avuto una ragione e un avvio

tecnologico, o meglio la teoria scesa nella prassi, come ricorda

Koyre, ha costruito lo strumento. Allora si può pensare al

telescopio di Galileo. Quest’ultimo servendosi della scoperta del

cannocchiale, da parte degli olandesi, ha elaborato la teoria

necessaria alla costruzione dei suoi perspicilli dilata lo spazio

della visione nella dimensione extraterrestre dell’universo.

Come definire i soffitti barocchi se non il prodotto di uno

strumento tecnologico, o il prodotto di una teoria, di una

possibilità che sta a monte come ad esempio l’ideazione del

telescopio?

Questa nozione di strumento, di tecnologia al servizio della

visione, della misura calata nel mondo della realtà, è non solo

dimostrata scientificamente ma sperimentata nel suo valore

d’immagine a sé, è quanto in definitiva perseguono i tre artisti

Karpuseeler, Lombardi e Monti. E le loro problematiche hanno dei

natali lontani, coinvolgono le peripezie del pensiero umano, il

perenne incontro-scontro con la realtà e con l’idea e il sogno,

sempre ammettendo che tra le tre entità possa esserci

un’improbabilissima scissione.

Il progresso scientifico ci ha portati verso la misura della realtà.

L’impressione che danno questi tre artisti è che vogliono misurare

il sogno. Siamo in sentore di eresia? I più arricciano il naso

affermando che in fin dei conti ciò che il pensiero greco voleva

proteggere era un’identità superiore? Oppure si vuole dare uno

statuto di realtà all’arte, di veridicità?

Vorrei fugare ogni dubbio. Nel decennio ’90 l’arte ormai e a

dispetto di chi non ci crede, di chi vuol far finta che non esiste

perché non convinto della veridicità del suo statuto. L’arte non è

una parola che significa buone intenzioni, moralità e chissà quale

altro conCetto disinteresto e plo poetico, o tale da ricordare la

Controriforma e appunto il barocco nel suo basarsi su una verità

illusoria. E proprio le macchine visive barocche denunciarono, nei

secoli successivi, la forza di coercizione e di dimostrazione

propagandistica delle committenze. Questi dipinti rappresentarono

così un incancellabile dato di fatto.

Dunque l’arte è e fa la storia a dispetto di chi non la considera.

Come la realtà. la natura, la terra sono e hanno scritto la storia

milioni di anni prima della nascita del pensiero scientifico.

La strada di questi tre artisti coincide con una vita di conoscenza

e come tale è possibile e auspicabile, una scommessa con il futuro,

una tra le tante reti gettate dal pensiero umano.

E’ curioso pensare che proprio il progresso scientifico, la pratica

della misura e della quantizzazione hanno condotto ad un concetto di

relatività della realtà. Cosa e dove potrà condurre una via che

persegue un concetto di misurazione e di tecnicismo applicato

all’arte e alla sfera delle idee e del sogno? E’ interessante porsi

la domanda.

L’importante è che attraverso questa strada non si battano,

nell’inconsapevolezza del dejavu, dei percorsi già fatti. Rischio

possibile per chi si propone delle mete dimostrative, tali da poter

ricondurre proprio ad una concezione barocca.

Dalle iniziali ricerche di questi artisti quello che si può

osservare è una certa ambiguità – vicina alla scissione – tra lo

strumento artistico e il risultato formale. Dove la macchina, o lo

strumento che provoca un certo fenomeno, rimanda comunque a

qualcos’altro, ad un circuito tra mente e dato.

Questi risultati ricordano molto, nella loro forza sperimentale, le

macchine elettriche dell’artista giapponese Atsuko Tanaka, tanto per

trovare dei riferimenti. Ma soprattutto occorre pensare all’italiano

Maurizio Mochetti. Artisti questi che hanno sperimentato sul filo di

confine tra arte e scienza-tecnologica senza porsi dei fini

dimostrativi.

Mi sembra quindi importante, a proposito della continua esigenza di

gettare reti in acque inusuali, che vi siano dei soggetti che

contribuiscono in qualche modo ad una “pesca collettiva” e

trasformino questo in una scommessa, in una apprensiva palpitazione

sul futuro.

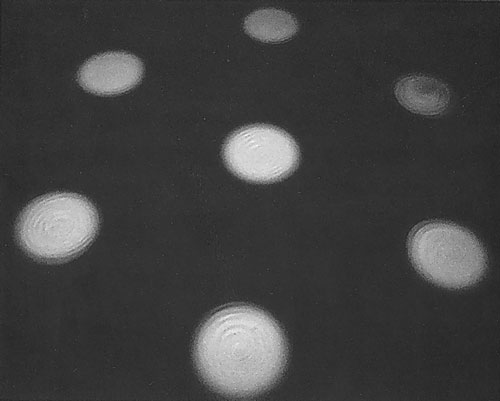

Paolo Monti, Onde elastiche

Ada Lombardi

Nata a Roma ove risiede. Laureata in Lettere Moderne

all’Università “La Sapienza” di Roma, è assistente alla Cattedra di

Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari.

Ha curato e partecipato alla realizzazione di diverse mostre tra

cui: Eroi-Antieroi, Galleria Creonidos in collaborazione con

l’Istituto Italiano di Cultura di Atene 1991 (cura); Progetti e

oggetti, Galleria Bianca Pilat, Milano 1991 (cura); Arie Fonti del

Clitunno, Festival dei Due Mondi di Spoleto 1991 (assistente alla

cura); De Europa Associazione Culturale “La Salerniana”,

Erice/Assessorato alla Cultura, Comune di Atene 1991

(coordinamento). Collabora con le riviste d’arte: Opening, New Art

International, Lapiz, Flash Art, Segno. Suoi articoli sono stati

pubblicati su Frigidaire, Il Lunedì di Repubblica e Mondo Operaio.

Ha scritto numerosi saggi.

“Invito Italiano”

di Ada Lombardi

in: Ter, Vol.III, a cura di Achille

Bonito Oliva,

Pescara, Umberto Sala Editore 1992,

pp. 11,

40,41,42,43,44,101,119

|

|

|