|

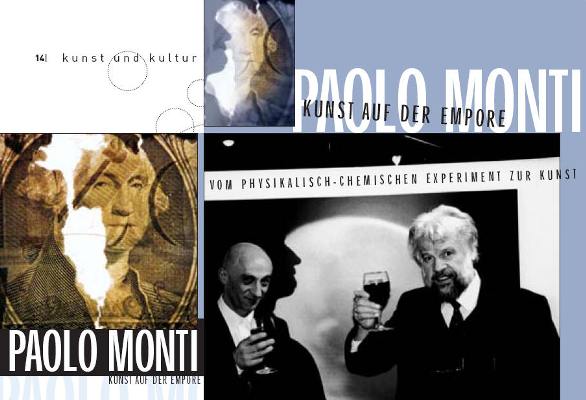

PAOLO MONTI: VOM PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN

EXPERIMENT ZUR KUNST

14| k u n s t u n d k u l t u r

|

uni’kon | Alexia

Sailer II.2001

Die Figur scheint durchsetzt zu sein von geheimnisvollen Kraftfeldern.

Orangegelbe wolkenartige Strukturen füllen Gesicht und die nackten Arme der

Gestalt aus. Hemd und Mütze sind zu erkennen, definiert durch blaulila gefärbte

Flächen.

Die Erkenntnis dämmert: Das Bild eines Menschen, mit einer Thermokamera

aufgenommen, ist hier zu sehen. Das Prinzip dieses Aufnahmeverfahrens: Die

Wärmekamera bildet sozusagen Temperatur ab; je wärmer ein Objekt, desto mehr

geht dessen farbliche Darstellung auf dem Kamerabild über in ein dunkles Orange.

Je kälter, desto mehr geht die Farbe ins Blaue über. Ist das zu Bild gewordene

wissenschaftliche Erkenntnis, was da in der Galerie der Universität auf der

Empore ausgestellt wurde? Ja. Aber nicht nur.

»Vierdimensional« lautete der Ausstellungstitel des Italieners Paolo Monti.

Einer Ausstellung, die Wissenschaft, oder besser: Experiment und Kunst

zusammenführte.

Die Wärmebilder sind ein Teil des Oevres von Monti aus den 90er Jahren. Porträts

schafft Monti in dieser Technik. Allerdings nicht mehr Porträts, die eine Person

in ihrem unverwechselbaren Äußeren abbilden und dabei vielleicht sogar gewisse

charakteristische Eigenschaften im Bild festzuhalten versuchen. Monti erzeugt

mit Hilfe des wissenschaftlichen Experiments unter Einsatz von

Quecksilberspiegeln überindividuelle, da nicht mehr an eine Persönlichkeit

gebundene, Porträts.

Stellt sich die Frage: Was ist Kunst bei Monti? Die Antwort ergab sich etwa in

einem Werk, in dem der Schatten des Künstlerprofils vor dem Profil des Künstlers

in Wärmedarstellung steht. Eine Anspielung auf die Anekdote vom Beginn der

Malerei, als eine Frau den Schattenriss ihres Geliebten zeichnete, als dieser in

den Krieg zog.

Konzeptkunst führte Monti vor, »à la Duchamp«, wie Friedemann Malsch, Direktor

des Kunstmuseums Liechtenstein, zur Einführung der Ausstellung erklärte. Dies

wurde auch im zweiten Werkkomplex, mit dem sich Monti beschäftigt, deutlich:

Geld. Oder besser: Zersetzung oder Zerfall von Geld. Arbeiten wie die

Installation »Riechen Sie daran....« machen Spaß und atmeten durchaus

Hintersinn. Die Zersetzung einer Dollarnote zu beobachten und daneben Zeugnisse

des auf Cibachrome gebannten Verfalles des Geldes zu sehen, erweckte Neugierde

und ist natürlich mit vielen Implikationen behaftet. Doch war es nicht

vielleicht etwas hoch gegriffen, Monti in einem Zug mit der Innovation und den

vielschichtigen, hochreflexiven Bedeutungshorizonten eines Marcel Duchamp zu

nennen?

Der Konstanzer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Nikolaus Läufer brachte Montis

Werk mit einem Geldtheorie-Konzept in Verbindung. Er erinnerte an das sogenannte

Schwundgeld, das in den dreißiger Jahren, so Läufer, von Silvio Gesell erfunden

wurde. Die Sorge damals: Geld sparen schadet der Wirtschaft. Um die Ökonomie

anzukurbeln, musste das Geld einem geplanten Verfall ausgesetzt werden - damit

die glücklichen Geldbesitzer ihren Reichtum auch gleich wieder investierten,

bevor er verfällt.

Die Implikationen waren deutlich: Auch Paulo Monti produziert eine Form von

Geldschwund; einmal zerstörte sich das Geld durch chemische Zersetzung quasi

selbst, im Falle von »Riechen Sie daran...« wurde der Betrachter aktiv durch

Knopfdruck zum Zerstörenden - und natürlich hatte der Künstler selbst in

Arbeiten wie den in eine Plexiglasplatte gegossenen, aneinandergereihten oberen

Rändern von 50.000 Lire-Scheinen seine Hände im Spiel.

Spätestens bei dieser Arbeit jedoch wurde bei Monti aus Geldverfall »wie durch

Zauberhand« Geldvermehrung, wie Friedemann Malsch bei der Vernissage schmunzelnd

erklärte: Paulo Monti ging mit den ihres Randes beschnittenen Geldscheinen zur

Bank - und tauschte sie kurzerhand gegen neue aus.

Alexia Sailer

|